Sommario

В истории психоанализа гипотеза о передаче психических модулей от одного поколения к другому выдвигалась неоднократно, как подчеркивает Д. Маренко. 1

Уже Фрейд в работе «Тотем и табу» (1913) говорит о филогенетической передаче тяжёлых и повторяющихся травм. Фрейд рассматривает и гипотезу передачи посредством бессознательной передачи идентификаций, и гипотезу наследственной передачи: «Запреты сохранялись из поколения в поколение, возможно, лишь благодаря традиции, представленной авторитетом родителей или общества, а возможно, напротив, они организовались в последующих поколениях как наследственное психическое достояние».

В 1923 году он определяет психические инстанции: Оно, Я и Сверх-Я и определяет психическое наследие как фонд повторяющихся переживаний, отложенных внутри Оно: «Когда (переживания Я) с достаточной частотой и интенсивностью повторяются у многих индивидов последующих поколений, они превращаются, так сказать, в переживания Оно, впечатления которых закрепляются посредством наследственной передачи. Таким образом, Оно, ставшее хранителем этого наследия, сохраняет в себе остатки бесчисленных существований Я». 2

В последние десятилетия различные школы психоанализа обращались к теме передачи травм, особенно в отношении трансгенерационности, т. е. перехода симптомов, защитных механизмов, организации объектных отношений, чувств вины от одного поколения к другому.

Для Боулби межличностные переживания сохраняют элементы непрерывности и элементы трансформации на протяжении всей жизни. Аспекты непрерывности зависят от переработки раннего детского опыта с родительскими фигурами.

Эти переживания кодируются в представительных системах, определённых Боулби как внутренние рабочие модели (Bowlby, 1969, 1973, 1980, 1988), которые будут влиять на последующие отношения, вплоть до того, чтобы стать элементом межпоколенческой передачи родительских межличностных способов. Родители действительно оказывают влияние всю жизнь, поскольку ребёнок интериоризирует первые взаимодействия с фигурой ухода в трёх аспектах: образ себя, образ родителей и образ отношений. В ходе развития ребёнок сформирует представительные модели родителей, представительные модели себя, отражающие образ, который родители имеют о нём, и модели отношения между ребёнком и родителем. В дальнейшем, на протяжении жизни, всякий раз, когда ребёнку предстоит столкнуться с переживаниями отношений и активацией эмоций связи — таких как привязанность, страх потерять человека, боль утраты и радость связи, — он будет сопоставлять новые данные с предыдущим опытом. Ребенок склонен придавать им смысл, согласующийся с собственными структурами значения, или, проще говоря, будет интерпретировать новые ситуации в свете прежних переживаний. 3

Фейнберг (1993) отмечает, что в клиническом материале многих анализируемых мы обнаруживаем трансферные элементы и повторения, смысл которых не заложен в жизни самого субъекта, а скорее — в предшествующих поколениях. Как и Фрейд, она обращается к процессам идентификации, чтобы найти объяснение этим бессознательным передачам.

Шутценбергер (1993) приводит многочисленные примеры, касающиеся повторения в нескольких поколениях поведенческих модулей: речь идёт прежде всего о «неудачных действиях», ведущих к саморазрушительным инцидентам, способным повторяться с тревожным сходством от отца к сыну. Автор отмечает, что понимание психического механизма, ответственного за филогенетическую передачу, пока неудовлетворительно. Тем не менее она предлагает некоторые гипотезы. Начиная с внутриутробной жизни и далее на протяжении всего раннего и последующего детства, ребёнок становится объектом многочисленных проекций со стороны родителей и всех членов семьи: ожиданий, фантазий, ролей, сходства с предками, присвоения имени умершего, но также тревог, страхов, враждебности.

До сих пор Шутценбергер остаётся в поле идентификаций и проекций, но затем добавляет нечто, ведущее чуть дальше: «Подобно феям у колыбели Спящей красавицы члены семейной группы говорят и предсказывают вещи, роли, предписания, будущие сценарии, но также утаивают, своим молчанием указывают на тревожащие “табу”, области семейной жизни, к которым ребёнок не должен приближаться, о которых не должен думать. И именно таким образом, этой игрой обменов и отношений семейной группы ребёнок формируется, ему задаётся место в системе, ориентируются его выборы, интересы, отношения, судьба». 4

Новым элементом является указание на «не сказанное», на запретные мыслительные области — ментальные пространства, кажущиеся пустыми, но чья периферия столь насыщена сигналами, сотканными из молчаний и предписаний, что нагружается интенсивностью, способной вызвать множество фантазмов у тех, кого они притягивают. Напомним, психический фантазм — это бессознательное сценарное представление конфликта, и для организации ему требуется именно пустое пространство, например нехватка данных реальности или согласованности в реляционных обменах.

Давайте углубимся в её размышления: автор опирается на идеи одного из своих учителей, Босзормени-Надя, согласно которому психические реакции каждого человека определяются не только его психологией, но и правилами семейной системы, неявными правилами, способными направлять поведение каждого члена семейной группы в соответствии с такими моделями, как месть, недоверие к незнакомцам, предательство, эксплуатация или великодушное отношение, инвестиции в последующие поколения, стремление к познанию и т. д. Опять же, комплементарные семейные модели: одни заботятся, а о других заботятся, или симметричные модели: о тех, кто заботится, заботятся в свою очередь.

Такие модели функционируют как бессознательные гештальты, стремящиеся уравновесить различные импульсы группы: излишнюю закрытость компенсирует иная, противоположно ориентированная модель и т. п. Но в некоторых случаях гештальты усиливают свой единственный модус, становясь доминирующими — как возможно происходит, когда группа является жертвой значимой травмы.

Автор приводит положительный пример: рассказывает, как молодая студентка без всяких проблем приняла сумму денег, предложенную кузиной, в момент трудностей. Её коллеги удивились как лёгкости, с которой кузина предложила заём, так и лёгкости принятия. В пояснение к этой семейной модели взаимной поддержки приводится история её деда: осиротев в 14 лет, он тяжело трудился, чтобы вырастить братьев и дать им образование. Позже один из них разбогател, и именно дочь этого дяди спокойно предложила деньги: кузина происходила от этого брата деда, и где-то существовал модуль действия, модель, побуждающая членов семьи не только помогать, но и сохранять баланс жестов заботы и щедрости «от» и «к» тем, кто ими воспользовался в предыдущих поколениях.

Комментарий автора: «Существует неявная семейная бухгалтерия, касающаяся не только денег… но также привязанности, поддержки, безопасности… Есть и перенесённые несправедливости, которые причиняют боль. Я очень часто вижу их при развитии опухоли, связанной со стрессом или обидой, наряду с другими факторами… Люди не способны простить перенесённую несправедливость. Болезнь связана (также) с этой сложной бухгалтерией — с тем, что “должны” и что “должен” ты в семье…»

Многие больные не способны принять несправедливости — не полученное признание, отвергнутую привязанность, — и этот отказ может отложиться в семейных моделях; и в зеркальном аспекте — у тех, кто оказался «благополучателем» в плане здоровья, успеха или выживания, — у них возникает чувство должника. Существует «вина выжившего», например среди тех, кто живыми вернулся из концлагерей, войны или «испанки», унёсшей около 1920 года 20 миллионов жизней в Европе, опустошив страны, города, семьи.

Хирурги Наполеона во время сокрушительного отступления из России в 1812 году наблюдали эффекты травматического шока у выживших солдат, ставших свидетелями массовой резни товарищей и «шквала пуль», их истребившего. Одни стерли воспоминания, другие получили глубокие шрамы, у некоторых последствия этого шока перенеслись на потомков, у которых проявлялась выраженная посттравматическая симптоматика в периоды «годовщин» травмы — по роду пространственно-временной коллизии между поколениями.

Автор предлагает всегда тщательно изучать семейные динамики пациентов и представляет исследовательский инструмент, полезный для построения синхронной карты семейных событий — того, что происходит в один и тот же период у разных членов группы. Своеобразное генеалогическое древо, или генограмма, полная значимых фактов и важных связей, а также травм: оставления, ранних смертей, перенесённых ущербов. Разработка такой генограммы часто позволяет пациентам выявить важные невысказанные элементы, касающиеся как скрытых событий — таких как аномальные роды, — так и, прежде всего, передачи эмоциональных реакций — таких как тревога — от родителей к детям без какой-либо видимой поддержки, которая позволила бы ребенку осознать причины этих эмоций.

Клиницисты, которые лечили поколение детей, рождённых после Холокоста (автор вспоминает Ф. Дольто, Н. Абрахама, М. Тёрок и др.), предположили действие вытеснения из поколения в поколение — «не сказанное», организованное на протяжении нескольких поколений: в первом поколении оно входит в отношения родителей с детьми в форме молчаливого секрета, способного генерировать страдание, представленное психически, но невыразимое. В следующем поколении, поколении детей, секрет «инкапсулируется» в бессознательном, пока в третьем поколении, у детей детей, «не сказанное», «невыразимое» не становится «немыслимым», психически не представимым, чтобы таким образом превратиться в бессознательный фантазм, преследующий потомков силой травматического импульса — без сохранения памяти о пусковом событии.

Секреты и «не сказанное» подтачивают или нарушают бессознательную психическую согласованность. В последующих поколениях повторения проявляются без какого-либо осознания со стороны вовлечённых субъектов.

Во многих случаях хобби людей происходят из семейных секретов и сохраняют интенсивность их импульса. Например, мужчина, не знавший историю своего дедушки по матери, был страстным любителем геологии и каждое воскресенье собирал камни, раскалывал и каталогизировал их. Одновременно он охотился на бабочек, ловил их и уничтожал цианидом. Пережив экзистенциальный кризис, он начал психотерапию и составил свою генограмму. Так он понял, что о том дедушке у него нет никаких сведений. Значит, был секрет!

Его поиски привели к открытию, что тот совершил крайне злые поступки, за которые был отправлен в штрафной батальон «колоть камни» в Африке, впоследствии приговорён к газовой камере — о чём и его дочь, мать нашего «геолога», не знала. Итак, собирать камни, раскалывать их, убивать бабочек цианидом имело сильный символический смысл, полностью вытесненный в семейной реальности, который, однако, подталкивал его продолжать — по принуждению к повторению — жесты своего предка и, опять-таки посредством навязчивого повторения, довести дело до конца, заменив их бабочками. У его матери, дочери приговорённого, травма начала терять слова, которыми её можно было бы помнить, но сохранила свой дезорганизующий импульс, впоследствии переданный сыну, побуждаемому, в свою очередь, продолжать задачу ослабления энергетико-аффективной нагрузки травмы.

Шутценбергер ссылается на различные клинические исследования, начиная с исследований Боулби, проведённых на брошенных детях; они показали, что подавляющее большинство таких детей несут психические раны и травмы в виде дезадаптации, психологических проблем, психиатрических заболеваний и т. п., но определённое их число проявляет такую способность сопротивления, что удаётся преодолеть длительный травматический период и построить уравновешенное будущее.

Об этом пишет в разных книгах Сирюльник (2009) — сын евреев, погибших в Германии, сумевший стать психиатром и заниматься страданиями других.

Удивительно, что дети детей, выживших порой невероятным образом, чувствуют себя хуже родителей, поскольку «переданная травма сильнее полученной» (с. 108). Это утверждение подтверждено на биохимическом уровне: в значимой выборке потомков уровни кортизола были значительно выше, чем у их родителей, переживших травму.

Отсюда вывод: этим детям была нужна переработка травмы, не пережитой лично и хорошо преодолённой предыдущим поколением. Так статистически значимо фиксируется наличие повторяющихся кошмаров у внуков депортированных, партизан, кораблекрушенцев и вообще потомков тех, кто пережил травму без возможности полностью её переработать.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Клиническая ситуация, представленная О. Греко,5 демонстрирует трансгенерационное действие дисфункциональной реляционной модели, переданной по принуждению к повторению. Исходное травматическое событие — беременность вне брака и последовавшая необходимость держать в секрете происхождение ребёнка. Клиническая гипотеза, вокруг которой работала автор, — присутствие «нерассказываемой» травмы в начале семейного механизма повторения.

Молодая женщина, назовём её Мег, обращается к психотерапевту, потому что её четырёхлетний сын в рисунках семьи изображает «двух пап». Воспитательницы в детском саду сообщают об этом матери; та пугается и просит помощи. В первом интервью с родителями выявляется реальное существование «двух пап», поскольку Мег родила первенца Алекса от связи с молодым человеком, не признавшим ребёнка.

Через два года после рождения сына Мег знакомится с нынешним мужем, который после свадьбы усыновляет сына жены. Супруги решают держать в секрете иное происхождение старшего ребёнка. Но, как видно, каким-то «таинственным» образом присутствие «двух пап» циркулирует в семье.

Терапевт предлагает матери поработать над тем, чтобы понять, почему рисунок ребёнка так её испугал. Обнаруживается сильное чувство вины перед первенцем; далее выясняется особая ситуация: когда Мег было восемнадцать, а её сестре — тридцать, за несколько месяцев умерли сначала отец, затем мать. В тот момент Мег узнаёт, что умерший отец был её отцом, но не отцом сестры. Новость потрясла её, однако сёстры не говорили вместе об истории семьи и не сумели взаимно помочь друг другу. Год спустя Мег беременеет первенцем Алексом.

Рассказывая, Мег, кажется, не осознаёт, что повторила историю своей матери. Терапевт решает расширить сеттинг, пригласив сестру Мег, которая рассказывает, как их мать, в 1950-е годы, оказалась с ребёнком вне брака — со всем стыдом, который это влекло для всей семьи; мать и первенца держали взаперти дома до тех пор, пока женщина не вышла замуж, забрав с собой уже одиннадцатилетнюю дочь Роуз.

Мег спрашивает сестру, хочет ли та говорить о своих чувствах тех лет, но Роуз не хочет говорить о себе.

Терапевт предлагает сёстрам совместно построить их Генограмму, в надежде, что использование графически-проективного, внешне более непрямого инструмента поможет преодолеть защиты, выстроенные годами, и даст доступ к переработке семейной истории.

В процессе медленного построения Генограммы у Мег происходит внезапное инсайт-озарение: «Да в нашей семье всегда одно и то же!» — и сестра бормочет: «Похоже на проклятие!»

Так у терапевта появляется пространство, чтобы внести мысль: дело не в судьбе и не в вине — возможно, страдание, оставшееся без слов, пытается повториться, чтобы быть ослабленным. Так последующие поколения в каком-то смысле остаются заблокированными вокруг области исходной травмы, повторяемой в попытке приблизиться к эмоциям, заключённым молчанием.

Тогда Мег набирается храбрости и говорит сестре: «Значит, и аборт твоей дочери — та же история, это повторяется!» И действительно, дочь Роуз, Мэри, забеременела в хрупких отношениях, разрушившихся с наступлением беременности, и семейная история в третий раз не повторилась только потому, что молодая женщина сделала аборт. Впервые Роуз позволяет себе рассказать сестре об унижениях, пережитых в детстве, добавляя, что никогда не могла говорить об этом с матерью, особенно после её замужества за отца Мег. Роуз не могла говорить об этом ни с кем, потому что историю следовало держать в секрете, даже от Мег.

Через несколько месяцев терапии Мег решается поговорить с детьми, тем более что Алекс продолжает говорить брату: «Я усыновлён, потому что нет фотографий с папой, когда я был маленький». По мнению Мег, невозможно оставаться пассивными в этой ситуации. Муж не готов раскрывать правду двоим детям и говорит Мег, что она «совершенно сумасшедшая», рискуя равновесием их семьи.

Однажды Мег сообщает, что поговорила с Алексом в последние выходные, и мальчик, к её великому удивлению, не слишком удивился.

В сложной ситуации и для неё, и для детей Мег, похоже, появилась способность делать автономные выборы и открыто сталкиваться с проблемами, отвергая старые способы утаивания.

Автор, комментируя случай, отмечает, что в этой семье было невозможно установить отношения, основанные на доверии и надежде после непростительной «ошибки», переживаемой поколениями.

В первом поколении секрет поддерживался против второй дочери и дисфункционально связывал мать и первенца; в третьем поколении секрет поддерживался против разведённого отца, исключая его из знания о беременности дочери и последующем аборте.

Считаю очень полезным исследовать возможное присутствие травматизмов по поколениям семейной группы; мы, микропсихоаналитики, делаем это инструментом, называемым «изучение генеалогического древа». Мы часто отмечаем действие токов напряжения, повторяющихся модулей, непонятных поведений, не объяснимых без обращения к семейной истории.

Полагаю, что любая непроработанная травма оставляет свой след в психической ткани; и всё же травмы могут следовать двумя различными судьбами — в зависимости от ресурсов семьи: одни не утратят своей энергетико-аффективной нагрузки и передадутся — даже без представительного содержания — последующим поколениям. Другие найдут семейную почву, способную к переработке, и постепенно утратят патогенный заряд.

Предыдущий пример любителя-геолога, раскалывавшего камни и убивавшего бабочек, кажется, объясняет, что я имею в виду: тремя поколениями ранее человек причинял зло многим людям и был, в конце концов, казнён; впоследствии эхо тех разрушительных импульсов нашло социально приемлемый способ проявления, предлагая его нынешнему персонажу и форму ослабленного повторения последствий его поступков, и символическую форму повторения смерти предка — в предположительной попытке заблокировать её травматическое «возвращение». Заметим, что до этого момента филогенетическая или трансгенерационная травма отсылает, при всех расхождениях исследователей, к реальному событию, которое тем или иным путём вписывается в психику и затем передаётся последующим поколениям.

Снова видим: сталкиваясь со столь сложной темой, как трансгенерационная передача, трудно избежать обращения к данным реальности, которые, возможно, занимают место гипотез, более закреплённых в психических динамиках. Итак, пусковым событием патогенного ответа является конкретный факт: трагическая смерть, ранняя разлука, семейная катастрофа — либо события, затронувшие широкие группы: войны, эпидемии и т. д.

Такое «скольжение» к реальности, которая становится тем более обременительной для психолога, чем меньше у него инструментов для её измерения — представляется мерой трудности в освоении сложных полей, таких как объяснение того, как происходит передача травматического следа.

Далее увидим, что, к счастью, встреча психоанализа и нейронаук ныне позволяет формулировать гипотезы, полезные для наведения мостов между внешней и психической реальностью. Вернёмся теперь к традиционным объяснениям психоанализа и микропсихоанализа.

Микропсихоанализ, напоминает Маренко (в том же источнике), связывает феномен трансгенерационной передачи травм с вытеснением и принуждением к повторению — через действие образа.

Образ в микропсихоанализе определяется как организованное целое представлений и аффектов, производных от всех влеченческих переживаний. Под влеченческими переживаниями понимается широкий спектр явлений — от сенсорных, пресимволических, протоэмоциональных переживаний внутриутробной жизни и раннего детства до крупных эдиповых конфигураций. Мы называем влеченческими некоторые переживания, когда они ориентированы на поиск удовольствия — как понимал его Фрейд, то есть на снижение напряжения.

Определённые переживания, например, сенсорные — восприятие материнского голоса — могут фиксироваться как следы в психике, когда они связаны с ситуацией удовлетворения желания. Таким путём откладывается очень субъективная серия следов — в форме представлений и аффектов, организация которых структурирует бессознательное каждого, в том смысле, что задаёт субъективную форму.

Филогенетический образ, продолжает Маренко, «есть, следовательно, некий модуль действия, находящий в ядрах фиксации и в онтогенетическом вытеснении свои выразительные коды. Из поколения в поколение этот модуль будет повторяться и действовать в человеке, находя свои коды выражения в онтогенетических перипетиях».

Модуль действия может быть, например, психическим целым, послание которого: «Не двигайся, не удаляйся от своих». Он активируется вследствие повторяющегося для данного семейного ядра опыта потерянных детей. Этот модуль, по своей природе защитный, принимает выразительные коды исторического момента — то брачное правило, обязывавшее юношу оставаться в доме отца даже после женитьбы; та трудность найти хорошую работу, которая оставляет молодого человека при своей семье, и т. п.

В этом смысле выразительное содержание действия будет варьироваться в зависимости от исторического периода: например, тенденция к разрешению конфликта посредством саморазрушительного действия «будет выражаться в разных поколениях по-разному, например, в образе храбреца Первой мировой войны, нелегального гонщика или наркомана и т. д.».

«Онтогенетические перипетии находятся под влиянием филогенетического образа, но одновременно участвуют в его структурировании в актуальном. Возвращаясь к предыдущему примеру: первичный энергетический модуль существует и стремится к репликации, но хорошие сублиматорные процессы могут привести индивида к выбору приключений, но не рискованных безрассудств — иногда социально полезных и обществом поощряемых. Например, сильные идентификации с сублиматорной валентностью могут отклонить повторяющий импульс к жизненным выборам, предполагающим личные жертвы и серьёзные риски, “привязывая” к этим экзистенциальным ситуациям тягу к самоуничтожению — риск «маскированного» самоубийства может стать меньше» (Моренко, тот же источник).

В трансгенерационном повторении представительное содержание травмы часто утрачивается, тогда как остаются её повторения. Изучение генеалогического древа, сопровождаемое осознаванием повторяющихся перипетий, тянущихся из поколения в поколение, позволяет построить сознательное представление, к которому можно «привязать» повторяющий импульс. Маренко заключает: «Если попытка удаётся, травма вновь связывается с пространством-временем: делая её узнаваемой и представимой, её “якорят” ко вторичному, позволяя нейтрализовать требования повторения».

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

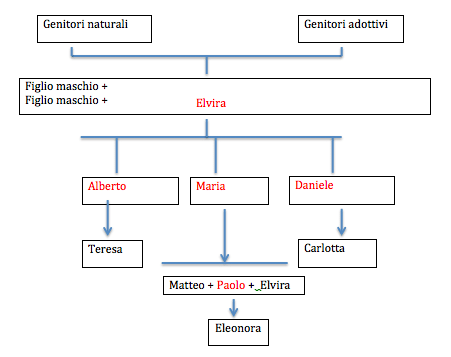

Это история семьи, в которой мы можем проследить точный модуль действия на протяжении поколений: трудность выращивания детей. Современные представители с трудом размножаются, по разным причинам не могут иметь детей. Рассмотрим ветвь, родоначальницей которой была Эльвира; у неё было трое детей, у которых, в свою очередь, — один, двое и трое детей: почти никто из детей этой ветви не смог завести детей.

Давайте рассмотрим динамику, начиная с Эльвиры. Но это условность; на самом деле, когда мы говорим о филогенетической травме, мы должны учитывать, что чем дальше в прошлое мы заглядываем в поколения, тем больше неразрешенных травматических эпизодов мы обнаружим.

Так вот, Эльвира родилась в семье торговцев на Севере Италии младшей из троих детей; первые двое — мальчики. Девочку в раннем возрасте отдали паре из местечка — бесплодной. Это был достаточно распространённый в Италии обычай: многодетные семьи отдавали одного или нескольких детей другим — чтобы облегчить бремя воспитания и угодить парам, которым «давали» ребёнка. Эльвира выросла с новыми родителями — двумя врачами — и время от времени навещала родных. В преклонном возрасте она рассказывала эту странную историю без особых эмоций, но у нас есть основания полагать, что в детстве она очень страдала от исключённости из собственной семьи, разлуки с матерью и ревности к оставшимся дома братьям. Впрочем, был и интеллектуальный выигрыш: приёмные родители дали ей образование, и в 1903 году она получила диплом в Милане после длительных стажировок в Англии и Франции по грантам.

Получив диплом — молодая, красивая, — можно было бы предположить, что она найдёт работу ближе к родному краю, но она выигрывает конкурс на преподавательскую должность и выбирает место как можно дальше от родного региона. Так она переезжает на Юг Италии — в то время очень отсталую землю с иными обычаями и образом жизни. Эльвира никогда не смогла объяснить тот жест, но, возможно, чувствовала потребность удалиться от обеих своих семей — или нуждалась преобразовать в активность, действие, то, что она сама пережила: удаление.

Прибыв в выбранный городок, она влюбилась и вышла замуж за коллегу — умного и тоже влюблённого мужчину, который, однако, совершенно не хотел иметь детей. Дети всё же родились, но отец совсем ими не занимался, более того — стал очень жестоким, особенно с первым и последним, двумя мальчиками: их били так, что нередко требовалась медицинская помощь.

Мать — Эльвира — никогда не заявляла на супруга и покрывала побои всевозможной ложью. Бессознательно мстила братьям, используя собственных детей как заместителей? Была неспособна защитить ребёнка, как некогда не защитили её? Была настолько захвачена мужем, что принимала даже его насилие? Сформировала материнский образ, пронизанный садизмом?

Когда дети стали подростками, мужчина покинул семью, сойдясь с девушкой, и больше родственниками не занимался. Эльвира так и не оправилась от утраты мужа, от нарциссической раны предательства, от повторения нового оставления; она быстро состарилась, живя всегда мыслью о далёком муже. Дети выросли, пришла Вторая мировая, они ушли на войну, вернулись и поженились.

Первенец, Альберто, вернулся с войны раненым телесно и душевно. Он женился на женщине, в которую был очень влюблён, но не принял дочь, рождённую, пока он был солдатом. Эта девочка росла в состоянии оставленности — отвергнутая отцом и мало ухаживаемая матерью, которая, чтобы не задеть мужа, постоянно передавала её другим. Хотя он не применял к ней физического насилия, он регулярно делал это с помощью жестоких и унизительных слов. Маленькая Тереза выросла болезненной и умерла в 40 лет, так и не сумев создать семью.

Вторая дочь Эльвиры вышла замуж после войны за молодого человека, вернувшегося из очень долгого плена и глубоко потрясенного пережитым. Они влюбились и хотели много детей. После первенца родился мальчик столь трудный, что поставил их выносливость на грань, и затем — девочка. Эти трое детей, повзрослев, не смогли иметь детей. Первый категорически не хотел детей, у второго родилась дочь, но он так и не смог убедиться в отцовстве, а третья дочь так и не смогла завести детей.

Третий ребёнок Эльвиры, Даниэле, имел дочь, которая впоследствии не смогла иметь детей.

Две девочки, рождённые во втором поколении потомков Эльвиры, таким образом, не имели детей.

Если попытаться выделить единственный элемент из сложной семейной истории, мы увидим модуль действия, послание которого, кажется, таково: лучше не иметь детей. Или: детей лучше отдалять. Эльвира запустила его вследствие детских страданий, чувства оставленности; но и её родители были носителями: они отдали её в другую семью. Трое детей Эльвиры подхватили модуль и субъективно его истолковали: первенец отвергает дочь; вторая рожает троих, которые не родят своих детей (кроме одного — в трудности); третий рождает дочь, которая не имеет детей. Дети третьего поколения не заводят ни одного ребёнка. Так ветвь, родоначальницей которой была Эльвира, угасает. Её два брата не имели детей, значит, и родители Эльвиры не передадут своё филогенетическое наследие — повинуясь, таким образом, требованиям бессознательного модуля, безусловно травматического происхождения. Если бы мне предложили фантазию об истоке этого трансгенерационного послания, я бы подумала о ситуации, где умерло множество детей, возможно, все сразу — настолько, что породило неуправляемую боль, подлежащую только бессознательному инкапсулированию.

Можно заметить, что и мы, микропсихоаналитики, вводим «исторический» факт реальности, рассматривая филогенетическую передачу травм. Так, Никола Пелуффо предполагал, что «…существуют травматические события, которые… определяют онтогенетический ответ на внутренне-внешние стимуляции, стремящийся воссоздать форму (в смысле организации структуры) одного или нескольких филогенетических (атавистических и анастуральных) катастрофических событий… Речь идёт о фиксации на образе катастроф, которые склонны… вновь появляться в онтогенезе — в форме (как фантазматической, так и поведенческой), максимально похожей на исходную, вынуждая человека строить защиты, противостоящие этой тенденции, и обязывая его к хрупкому равновесию». 6

Это определение филогенеза предков связано с другим, которое рассматривает реальную травму как событие, произошедшее не в доисторический период человечества, а в истории семьи: такое событие, как утверждает Пелуффо, “…требует нескольких поколений для того, чтобы его пережили… и поэтому продолжает существовать в потоке волн поколений, как необходимое условие Ид”.

Рядом с поколенческими травмами находятся, как увидим далее, внутриутробные — чётко определённые Сильвио Фанти (1984) в дефиниции инициальной стадии и в частности — фето-материнского синапса: «Агрессивно-сексуальные проекции-идентификации матери связывают те, которыми плод пользуется для формирования своего Оно-Я-сверх-Я».

Вместо единичного события, акцент делается на гипотезе о возникновении повторяющихся микротравм, начинающихся еще в фетальном периоде, придавая значение внешним деструктивным событиям. Однако в концепции фето-материнского синапса трудно рассматривать материнский полюс как «внешний» по отношению к фетальному. Тем не менее, во многих микропсихоаналитических работах встречаются ссылки на внутриутробные травмы как объяснение наличия определенных фиксаций, понимаемых как психические рубцы, происхождение которых носит именно травматический характер.

Определение филогенетико-онтогенетического наследия включает описание травмы как внепсихического события — т. е. исходящего из внешней реальности, вовлекающего субъекта и модифицирующего его психическую динамику.

Наблюдается определённый концептуальный сдвиг, смещающийся от концепции травмы к концепции филогенеза в целом — то ли наследуется фонд психических содержаний, то ли филогенетическое энергетическое ядро, то ли оба аспекта взаимозаменяемы.

Я попробую сориентироваться, опираясь на работу Даниэля Лизека и Пьера Кодони. 7 . Два автора различают структурные и динамические носители психического наследия.

Структурные представления состоят из инстинктивных следов, присутствующих в Ид. Следовательно, мы находимся не на уровне содержания бессознательного, а скорее на гораздо более раннем пороге психической организации. Яйцеклетка и сперматозоид передают следы инстинктивного опыта от материнских и отцовских предковых линий, которые составляют «проективную основу наших первичных идентификаций, обусловливают онтогенетическое подавление и определяют репрезентативно-аффективную структуру нашего агрессивно-сексуального развития».

Существуют также, по мнению авторов, динамические носители психического наследия, т. е. «схемы влечений, зафиксированные в оно-бессознательном во время онтогенеза родителя, деда или предка и передаваемые начиная с оплодотворения» (тот же источник). Это схемы, касающиеся источника, объекта, цели и судеб влечений; переживаний удовлетворения или фрустрации; желаний; защитных механизмов и фантазмов.

Ещё раз подчеркну: на этом уровне то, что наследуется, — не психическое содержание, сопоставимое с цветом глаз, а склонность к использованию определённых механизмов и «знакомость» психобиологического выражения некоторых желаний.

Таким образом, мы можем понять, что, говоря о филогенетической передаче, мы используем принципиально иной подход, чем тот, который, например, подразумевал Фрейд в работе «Тотем и табу», даже если наш аргумент с ним не противоречит.

Мне кажется возможным утверждать, что истинная передача касается не травматического элемента — даже в его поведенческих аспектах — а следа, оставленного им в виде психобиологического рубца в психике субъекта; этот след стремится сохранять стабильность и проходит через поколенческую волну до тех пор, пока его энергия не иссякнет.

Потому я согласна с Пьерлуиджи Болмидой, когда он утверждает: «Не существуют психические характеристики, заранее фиксированные или предопределённые наследственностью. Напротив, существуют общие следы влеченческой адаптации к средовым ситуациям с крайне вариативными характеристиками — следы, стремящиеся воспроизводиться, оставаясь тождественными самим себе. Психические характеристики — манифестные наблюдаемые — не что иное, как результат наследуемых способов разрядки напряжения… Я утверждаю, что то, что передается по наследству, — это не дегенеративные предрасположенности и не специфические структурные модели поведения, а первичный модуль… способный обеспечить равновесие — пусть относительное и временное…» 8

Мы, микропсихоаналитики (М. Тартари, 2006), располагаем всеми данными, позволяющими дать достаточно точное определение «психической реальности», хотя в различных работах статус этой реальности становится более нюансированным, вплоть до совпадения с конкретными данными, такими как событие, произошедшее в филогенезе вида или субъекта, или в его внутриутробном онтогенезе.

Мы полностью «фрейдисты» в нашей концепции реальности, поскольку Фрейд уже утверждал примат психической реальности над материальной, подразумевая под этим и бессознательное желание, и фантазмы.

Я считаю, что микропсихоаналитическая метапсихология, направленная на определение энергетического генезиса психобиологических организаций, позволяет нам выразить еще один аспект психической реальности.

Я бы описала это в аналогии с теорией двойственной природы света, который — как известно — может наблюдаться как волна электромагнитного поля или как поток частиц, фотонов. Однако, когда свет улавливается или измеряется в одном из своих аспектов, другой аспект наблюдать невозможно. Другими словами, если мы проводим эксперимент по обнаружению волнового аспекта света, мы не можем обнаружить его корпускулярную природу, и наоборот; эти два представления/описания взаимоисключают друг друга.

Подобно этому, когда мы выявляем энергетический аспект психобиологической организации, её материальный элемент отходит на второй план, и наоборот. Таким образом, реальность может восприниматься в её лежащей в основе структуре или в действии её конкретных данных; важно помнить, что это две стороны одного и того же динамизма и что, следовательно, не существует материального факта, изолированного от своего динамизма. Важно — их не смешивать.

© Мануэла Тартари

Adattamento del testo in lingua russa: Olga Erysh

Адаптация текста на русский язык: Ольга Ерыш

Примечания:

1 D. Marenco (2006), “L’immagine filogenetica: un’ipotesi micropsicoanalitica sulla trasmissione transgenerazionale”, In: Micropsicoanalisi.it.

2 S. Freud (1923), “L’Io e l’Es”

3 Maria D’Alessio, Fiorenzo Laghi, Vito Giacalone, “Mentoring e scuola: teorie, modelli e metodologie di intervento a contrasto della dispersione scolastica”, Hoepli Editore, 2010

4 Schützenberger, La sindrome degli antenati, Di Renzo Editore, Roma. Ed. orig. 1993

5 O. Greco (2016), “La trasmissione di un’esperienza traumatica attraverso le generazioni: un caso clinico”

6 N. Peluffo (1986), “L’interiorizzazione delle perturbazioni catastrofiche”,

7 P. Codoni, D. Lysek (1986) “l’eredità psichica” (1986)

8 P. Bolmida, (1993) ”Sull’eredità ideica”

Psicoterapeuta, antropologa formatasi presso ‘Ecole del Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, membro didatta dell’Istituto italiano di Micropsicoanalisi. Ha collaborato per anni alle ricerche e alla didattica delle cattedre di psicologia sociale e psicologia dinamica, quando Nicola Peluffo insegnava alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino. Da più di vent’anni ha ricoperto incarichi di consulenza e collaborazione presso alcune ASL piemontesi per la psicoterapia infantile e il lavoro in ambito evolutivo. Oggi è consulente tecnico del Giudice presso i Tribunali di Torino. Tra le diverse pubblicazioni si ricorda: “Metamorfosi del corpo”, in: La terra e il fuoco, a cura della stessa autrice, ed. Meltemi, Roma 1996; “Dall’oggetto inconscio all’oggetto transizionale”, in Quaderni di Psicoterapia Infantile, diretti da C. Brutti, Borla, Roma 1997; “Antropologia e metapsicologia. Un confronto freudiano tra efficacia simbolica e elaborazione primaria”, in Etnosistemi, n° 7, anno VII, 2000; “L’immagine del corpo in adolescenza”, in Bollettino dell’Istituto italiano di Micropsicoanalisi, n° 36, 2006: “Controtransfetr e stati deliranti”, in Tabù, delirio e alucinazione, ed. Alpes. Roma, 2010; “La creatività tra psicoanalisi e antropologia”, in Creatività e clinica, ed. Alpes. Roma, 2013. La dott.ssa Tartari si è spenta in Torino nel 2020.